三岳地区の藪原に伝わる産土祭りについて

三岳地区の中部に位置する藪原(やぶはら)の集落では、古来より、保命食(うけもちのみこと)を祭神とする産土(うぶすな)の祭りが執り行われてきました。

今回は、令和7年4月19日に挙行された藪原の産土祭りについて、ご紹介します。

なお、中部をはじめとする三岳地区のそれぞれの地域については、以下のページでご紹介していますので、ご関心があればご参照ください。

産土祭りについて

産土祭りとは、生まれた土地の守護神を祀るお祭りです。

今回取り上げる藪原の集落では古くより、保食神を祭神として祀っていました。

保食神とは、伊勢の豊受大神(とようけのおおかみ)を指しており、農耕の神とされています。

古くから農耕に携わる地域住民にとって、保食神を祭神として祀ることは、豊作を祈る切なる願いが込められていると考えられます。

藪原における祭神の祠

藪原の集落では祭神を祀る祠を、集落で最も高い山腹の半ばに備えています。

この位置は、かつて王滝に向かう峠道であった「和田峠」の上にあります。

この祠がいつ建立されたかは伝わっていませんが、少なくとも明治2年の段階では、藪原の集落が保食神を祭神として祀っていたことが伝わっており、現在は年に1度、春の時期に産土祭りが挙行されています。

祭事

藪原の集落の産土祭りは、御嶽神社の神官や楽人にお願いし、祭事を執り行っています。

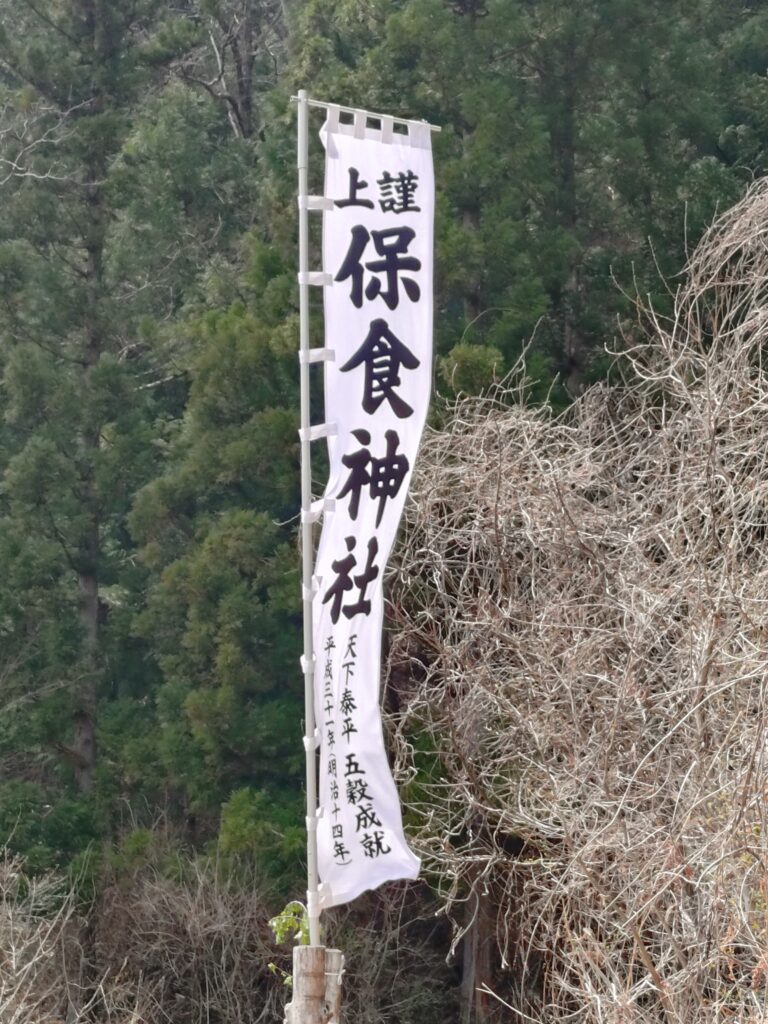

祭事当日、まずは祭りの開催を告げるため、「保食命」「御嶽神社」の2つの大きな旗を、祠の位置する山腹の下に立てます。

また、集落一同が祠を清掃するとともに、祭事を挙行する神官・楽人の皆さんの到着を待ちます。

祭事には集落の家々からそれぞれ代表者が参列し、海や山の品々を祭神に供え、1年間の豊穣を祈ります。

祭事が終わると、神官や楽人の皆さんを招待し、集落一同で労を労う小宴が開催されます。

かつては集落の家々が持ち回りで小宴を開催していましたが、今は集落の集会所や特定の家で挙行することが多くなっています。

まとめ

今回は、三岳地区の中部に位置する藪原集落の産土祭りを取り上げました。

三岳地区ではこの祭りのほか、各集落に産土祭りが伝わっています。

また、同じく中部にある白川の集落では、御嶽神社に関係の深い社があり、毎年3月に地域住民で祭礼が行われています。

このように、三岳地区には多くの祭りがあり、古くから神々の信仰に篤い地域であったことが分かります。

人口減少の中で祭りの継承もかなり難しくなっていますが、地域とともに存在してきた祭神や祭りの伝統が絶えないことを願って止みません。