御嶽神社の太々神楽とその保存について

三岳地区の御嶽神社では毎年、下殿地区に所在する別殿にて、太々神楽の奉納を行っています。

この奉納は地域の住民にも公開されており、一般の観覧者として参加しましたので、その様子をご紹介します。

なお、今年の太々神楽はニュースでも取り上げられていましたので、ご参考まで、以下のとおりご紹介します。

太々神楽の奉納について

太々神楽の奉納は、毎年1月4日に御嶽神社別殿で奉納されています。

「太々神楽」は、その年の豊作を祈願する祭事で、氏子や有志の保存会の皆さんでつくる太々神楽保存会が継承を担っています。

全部で12の演目があり、毎年4演目ずつ披露することになっているそうで、3年間かけて全てを披露するそうです。

正月に別殿で奉納するほか、7月18日、19日に地域で開催されている御嶽神社の例大祭でも披露されています。

昨年の例大祭の様子は以下で解説しています。

今年(2025年)の奉納の様子

今年も1月4日に御嶽神社別殿にて、13時半より約1時間をかけ太々神楽の奉納が行われました。

当日は例年のとおり、保存会の皆さんにより、4演目が披露されました。

怜人(れいじん。楽人ともいいます)による雅楽の演奏も相まって、非常に厳かな雰囲気でした。

観覧者として、氏子のほか、地域の一般の方も数名参加されていました。

まだ小学生と思われる子供も観覧しており、この伝統的なお祭りを残していく意義を考えると、より多く、地域の子どもたちが観覧してくれることが望まれます。

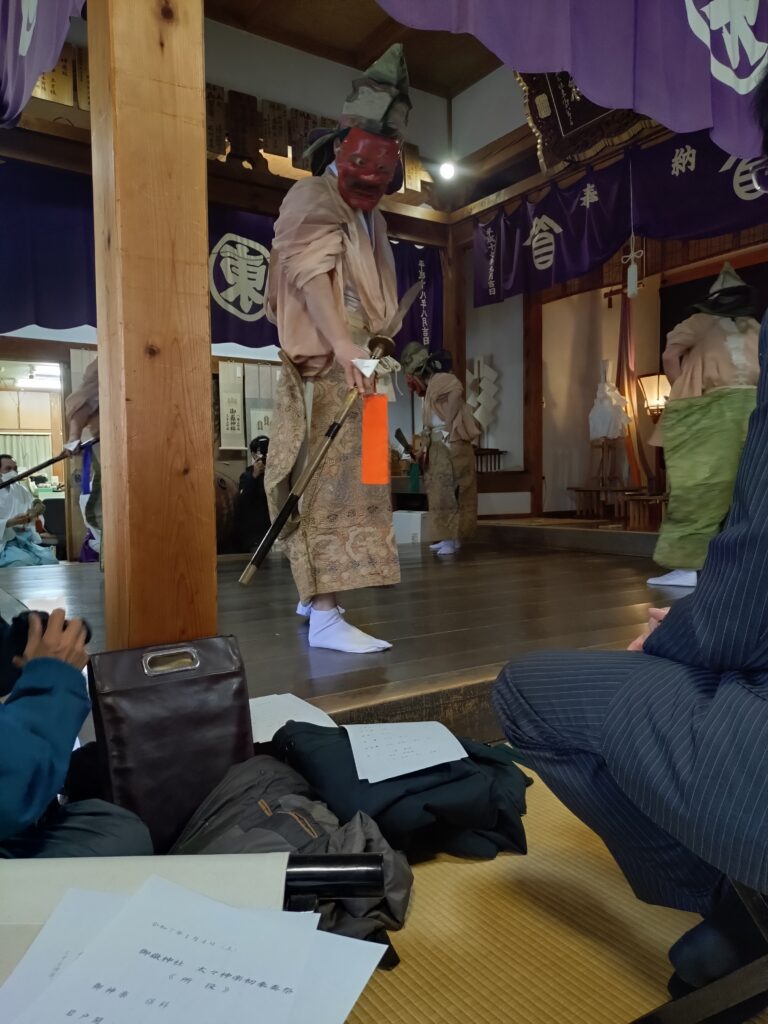

①岩戸開き(いわとびらき)

天照大神が岩戸にお籠りになった際、その出現を願い「あめのうずめのみこと」が、天岩戸の前で舞ったという故事にちなんだ神楽です。

2名の舞人が剣や鈴を持ち、太鼓の調子に合わせて整然と舞い踊っていました。

②御神入(ごじんにゅう)

御幣を捧持した宮司が舞う特別な神楽です。神々の神威を知らしめる神楽といわれています。

御嶽神社の宮司さんによる厳粛な舞いに、神秘的な美しさを感じました。

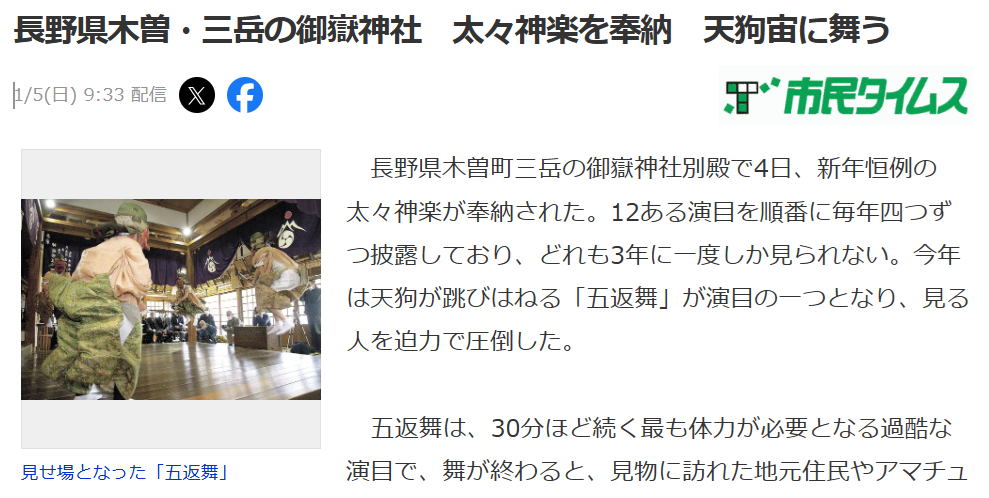

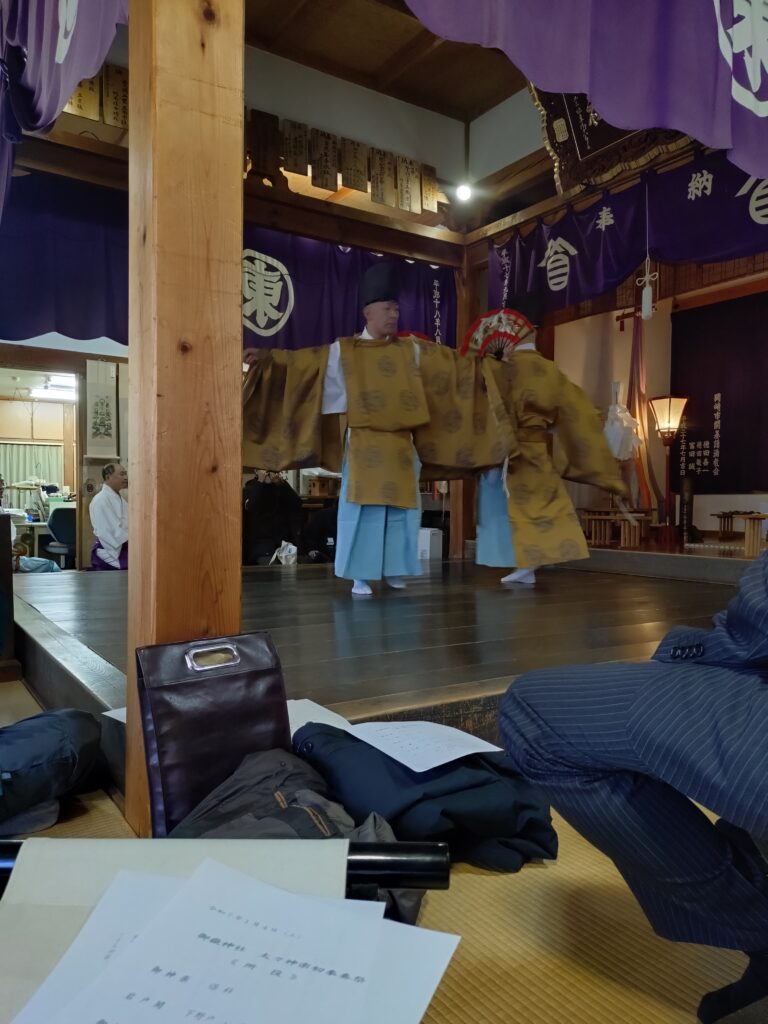

③番舞(つがいまい)

岩戸開きから派生した神楽で、舞人が互いの裾を合わせて舞うことで、雌雄・夫婦のつながりを表しています。

二人の舞人が鮮やかな扇子を持ち、同じタイミングの動作で舞うことで、まさに番(つがい)を表現した舞いとなっていました。

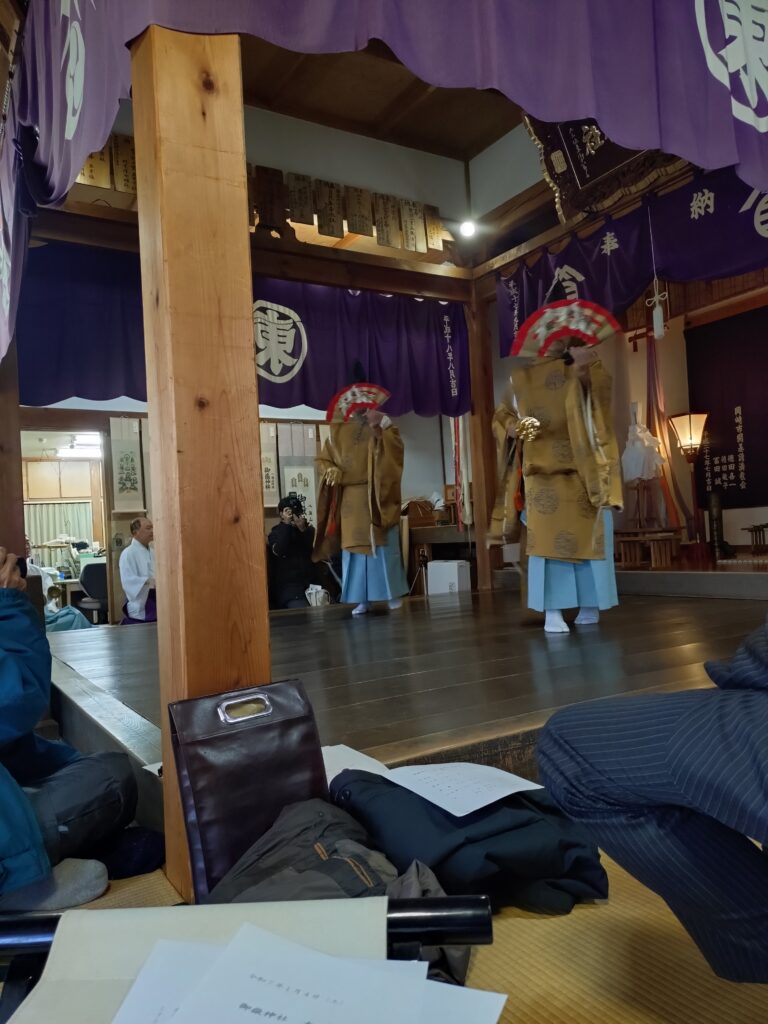

④五返舞(ごへんぱい)

舞人が威勢よく飛び跳ね賑やかに舞うことで、人々の士気を鼓舞し、神徳を知らしめんとする神楽です。

4人の舞人が合計30分余りの時間をかけ、手に薙刀、短刀を持ち替えながら踊っていました。

途中、舞人が一斉に飛び跳ね、大きな音を立てて着地する様は圧巻です。

神楽が終わると、大きな拍手に包まれました。

まとめ

今回は、御嶽神社で恒例の太々神楽の奉納について取り上げました。

極めて長い歴史を有する御嶽神社の神事で、見学でき大変良い機会でした。

「太々神楽」については、いにしえより継承されてきた所作を今日に伝える、非常に貴重で日本的な無形の文化財です。

素晴らしい伝統芸能の世界を堪能することができ、いにしえに思いを馳せること間違いありません。

一般の方も自由に観覧することができますので、ぜひ1月4日は下殿地区の御嶽神社別殿に足をお運びください。